どーも、ShinShaです。

今回の大人の科学はミトコンドリアと葉緑体共生説に関する記事です。

ちょっと難しいですが、高校の生物で学ぶ内容です。

生物はミトコンドリア、葉緑体として共生して、優れたエネルギーシステムを手に入れることで進化してきました。

今回は、私たちが、二つの奇跡が重なる中から生まれてきたことを復習しましょう。

環境、生態系の成り立ちを、いま一度振り返り、今後進むべき道を考えましょう。

葉緑体とミトコンドリア

葉緑体、ミトコンドリア共生説

高校の生物で葉緑体やミトンコンドリアについて勉強しましたね。

僕の頃はこんな内容だったかなぁ?

まったく記憶にない💦

真核細胞の葉緑体やミトコンドリアは、もともとは別の原核生物として独立に生活していたものが、他の生物に取り込まれて共生することで形成されたと考えられている。

これを細胞内共生説という。

取り込んだ方の生物(細胞)を宿主(細胞)というが、原始的な単細胞の真核生物であったという考えがある。

これに対して、宿主に取り込まれて葉緑体やミトコンドリアの起源となった生物は、それぞれ光合成を行うシアノバクテリアと 酸素を用いて呼吸を行うプロテオバクテリアの一種であったと考えられている。

引用:NHK高校講座 生物基礎 https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso

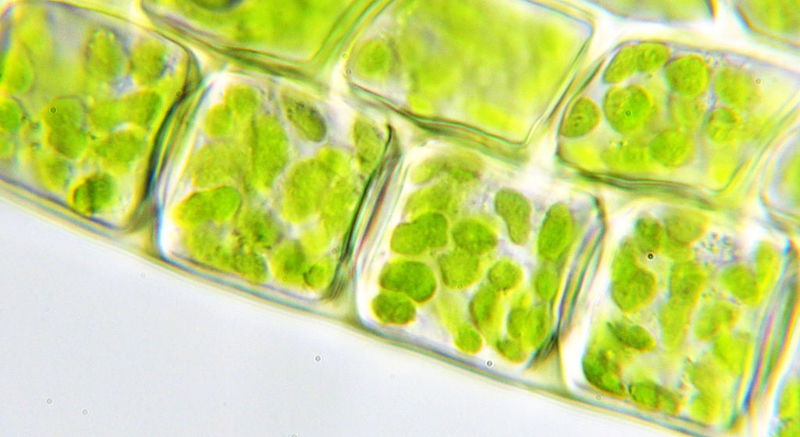

ミトコンドリアと葉緑体の写真を下に載せます。

ミトコンドリアは変な形、葉緑体はとても美しいですね。

スポンサーリンク

奇跡の出来事

葉緑体とミトコンドリアの細胞共生説をシンプルに書けば、上のようになるのですが、今回はこの共生のもつ意味を考えてみたいのです。

葉緑体とミトコンドリアの細胞共生について、葉緑体研究者の論文を引用します。

少し難しい専門用語が含まれていますが、ここには重要なことが書かれています。

生物の系譜を見ると、最も革命的であった出来事の一つは始原真核生物がミトコンドリアと(そして一部がその後)葉緑体を獲得して好気呼吸と光合成という高効率のエネルギー生産系を獲得した点であると思われます。

これはどのようにして達成されたのでしょうか。

1967年、米科学者Lynn Margulisは、ミトコンドリアは好気性細菌α-プロテオバクテリア、葉緑体はシアノバクテリアの祖先種が真核細胞に取り込まれて発生したという細胞内共生説を提唱しました。

これは宿主細胞が上記細菌を食作用によって取り込んだ後、細胞内構造(半自律的なオルガネラ)へモデル・チェンジさせることに成功したという壮大な論です。

通常、細胞内に入った外来生物は異物かエサと見なされて消化される運命を辿りますから、宿主側が‘侵入者’の特性を活かしつつ利用・制御する方途を得たことは驚異的なことといえます。

細胞内共生説発表後、分子生物学、生化学、遺伝学、ゲノム科学などの多方面から多くの研究者が検証を重ねてきました。

それにより、細胞内共生から現在の生物・オルガネラに至るまでのプロセスが如何に奇跡的な出来事であったのかが徐々に明示されてきています。

引用:藤原 誠(上智大学理工学部物質生命理工学科)http://www.st.sophia.ac.jp/lecture/detail201201.php

生物の進化の中で、酸素呼吸、光合成というエネルギーを生産する優れたシステムを獲得したことは革命的なできごとだった。

それはプロテオバクテリア、シアノバクテリアとの共生から生み出された。

捕食したバクテリアの活動を、自分の細胞の働きとして制御し利用できるようになるまでの過程は奇跡である。

まあ、こんな意味でしょうか。

ミトコンドリア、葉緑体のDNAの一部は、宿主の細胞のDNAに取り込まれており、宿主は共生者をコントロールする仕組みをもっているんですね。

二つの奇跡の重なりから、現在の生物の進化が生まれたことに感動するのです。

その奇跡から地球の生態系ができあがった。

進化というのはスゴイものだなぁ。

僕はここに大きな感動を感じるのです。

15回拒絶された論文

ミトコンドリア細胞共生説を最初に唱えたのは、ボストン大学のリン・マーギュリスです。

彼女は天文学者カール・セーガンの妻だった。

カール・セーガンはアメリカの天文学者、作家、SF作家です。

コーネル大学教授、同大学惑星研究所所長、NASAにおける惑星探査の指導者を務めた。

日本でも1970−80年代に話題になった人です。

マーギュリスは1967年に『有機分裂する真核生物の起源』と題する細胞共生説の中心となる論文を発表した。

理論生物学だから、『ネイチャー』や『サイエンス』に比べるとより専門的でマイナーだった。本当はマーギュリスも『ネイチャー』あたりで発表したかったに違いない。

イギリスの科学者ニックレーンが著した『ミトコンドリアが進化を決めた』によると、マーギュリスの論文は掲載されるまでに十五の学術誌に拒絶されている。

彼女にとって理論生物学ジャーナルは十六番目の科学雑誌だったのだ。のちに画期的で正しいとされる学説が、なかなか発表の場を得られなかったり発表直後に評価されず、異端扱いされることはよくある。

引用:福岡伸一『動的平衡』

最初にDNAを発見したオズモンド・エイブリーの場合も同じでしたね。

当時は電子計算機の技術が進んでいなかったから、4つの要素しか持たない単純な核酸の中に、膨大な遺伝子情報が書かれているなんて誰も信じなかった。

僕も学会に参加し、時々発表もしますが、今でもこういう傾向は変わりませんね。

植物は生産者:葉緑体

生態学では、植物を「生産者」と呼びます。

生態系の中で、人間と動物が生きていくために必要な酸素、有機物を生産する唯一の存在が植物であるからです。

植物の働きがなければ、あらゆる動物が生きていくことができなくなる。

地球上にどのくらいの動物、人間が生きてゆけるのかは、植物の光合成生産力(生態学では純一次生産と呼ぶ)に依存します。

植物の葉緑体が太陽エネルギーを利用して光合成から有機物を作る。

二酸化炭素を還元して酸素を作り出す。

この反応が地球の生態系の元となっています。

動物は植物が生産した酸素を呼吸し、有機物を食べるだけ。

僕らは植物の大切さを忘れていないか?

ATP(アデノシン三リン酸)とは、生物に必要不可欠なエネルギーの供給源。

植物、全ての生物はこのATPという小さな分子をADP(アデノシン二リン酸)とリン酸に加水分解することで生まれるエネルギーを使って活動しています。

生物のエネルギープラント:ミトコンドリア

ミトコンドリアの重要な役割は、細胞の中でエネルギー(アデノシン三リン酸;ATP) を生み出すことです。

ミトコンドリアは、体中の細胞の中でひも状の網様構造なっていて、融合と分裂を繰り返しています。

下の図の色に見えるひも状のものは全てミトコンドリア。

中心部の黒く見える部分は核です。

ヒトの体の中には37兆個の細胞がある。

ヒトの体の中では、京(けい)単位の個数のミトコンドリアが活動してエネルギーを生み出しています。

下の図はミトコンドリアの働きを示しています。

葉緑体とは真逆な反応なんですね💦

ヒトの体の中にあるATPは数百グラム。

ヒトは基礎代謝レベルでも、1日に自分の体重相当のATPをミトコンドリアの働きで合成し、同じ量だけATPを分解しています。

ATP→ADP→ATP→ADP→...を数百回繰り返して活動のエネルギーを得ているのです。

このエネルギを循環する仕組みにも驚きですね!

参考図書

今回の記事、福岡伸一先生の『動的平衡』を一部参考にして記事を書きました。

この本は生物の驚きのメカニズム『動的平衡』に関する著作です。

本書ではさらにウィルス、病原体、ダイエット、健康食品など豊富なテーマについて分かりやすく解説しています。

ウィルス感染症が続く今日、本書は読むべき重要なテキストとなりました。

この機会にぜひ。

あとがき

今回の記事を書く中、上に引用した論文中の「ミトコンドリアと葉緑体を獲得して好気呼吸と光合成という高効率のエネルギー生産系を獲得した」という部分を読んで、とても感動しました。

これまで、光合成と酸素呼吸をエネルギーシステムだと考えたことは無かったからです。

エネルギーといえば、この10年間で太陽光発電コスト、風力発電コストは1/10〜1/5まで下がってきました。

欧米諸国は大都市のエネルギーすべてを再生エネルギーでまかなう計画を進めています。

日本はいまだに原子力と水素エネルギーに固執した政策を進めています。 ラジオで、政治学者宮台真司氏が「コストの高い水素エネルギー社会は実現しない」と発言していましたが、僕も同じ考えになってきました。

近い将来、日本では自動車産業もなくなり、国民は高額の電気代をずっと払わされることになる可能性が高い。

さらに経済は落ちていくでしょう。

こうならないことを祈るのみです。

今日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

ShinSha

ブログ村、ライフスタイル部門にエントリーしました。

お手数ですが、下のバナーをプチッとクリックして頂くと大変嬉しいです 🙇♂️