どーも、ShinShaです。

今回は福岡伸一さんのベストセラー『生物と無生物のあいだ』の記事です。最近、新型コロナウィルスの感染が拡大してきています。こんな時だからこそ、DNAやPCRについて勉強してみませんか。

今回は『生物と無生物のあいだ』を読みながら、遺伝子DNAの解明、PCRの発明に関する物語をご紹介します。物語はスリリングな人間のドラマがあって、小説より面白かったです。

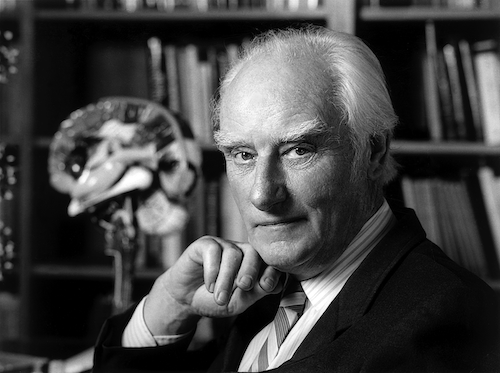

著者のご紹介

これまで本ブログでご紹介した『コロナ後の世界を語る -現代の知性たちの視線- 』、『新版 動的平衡』が、非常に面白かったので、今回は福岡伸一さんのベストセラー『生物と無生物のあいだ』を採り上げてみました。 これって、読む順番がまったく逆ですね(汗)。

福岡先生のプロフィールを下に掲載します。

生物学者。青山学院大学教授、米国ロックフェラー大学客員教授。1959年東京都生まれ。京都大学卒。米国ハーバード大学医学部研究員、京都大学助教授を経て現職。著書『生物と無生物のあいだ』はサントリー学芸賞を受賞。『動的平衡』『ナチュラリスト―生命を愛でる人―』『フェルメール 隠された次元』、訳書『ドリトル先生航海記』ほか。

引用:https://dot.asahi.com/columnist/profile/?author_id=hukuoka_s

本書おススメのポイント

本書は本当に面白いですね。DNAの謎の解明とそれにまつわる研究者たちの物語、若き研究者のノーベル賞受賞と、ダークサイドの物語。すばらしいドラマがあります。

さらに、本書にはウィルスや、狂牛病に関する記事や、生命の動的平衡という驚異のメカニズムに関する記載もあります。何回でも読みたくなる、すばらしい本です。

生命とは、実は流れゆく分子の淀みにすぎない!?

「生命とは何か」という生命科学最大の問いに、いま分子生物学はどう答えるのか。歴史の闇に沈んだ天才科学者たちの思考を紹介しながら、現在形の生命観を探る。ページをめくる手が止まらない極上の科学ミステリー。分子生物学がたどりついた地平を平易に明かし、目に映る景色がガラリと変える!

【怒濤の大推薦!!!】

「福岡伸一さんほど生物のことを熟知し、文章がうまい人は希有である。サイエンスと詩的な感性の幸福な結びつきが、生命の奇跡を照らし出す。」――茂木健一郎氏

「スリルと絶望そして夢と希望と反逆の心にあふれたどきどきする読み物です! 大推薦します。」――よしもとばなな氏

「優れた科学者の書いたものは、昔から、凡百の文学者の書いたものより、遥かに、人間的叡智に満ちたものだった。つまり、文学だった。そのことを、ぼくは、あらためて確認させられたのだった。」――高橋源一郎氏

【第29回サントリー学芸賞<社会・風俗部門>受賞】 【第1回新書大賞受賞(2008年)】

引用:講談社BOOK倶楽部 https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000147351

『生物と無生物のあいだ』を読む

DNA二重らせん構造の発見

アンサング・ヒーロ(Unsung Hero)

本書には、DNAが生物の遺伝子であることを発見したオズワイルド・エイブリーの物語が書いてあります。エイブリーは、大きな発見をしたのですが、アンサング・ヒーロ(Unsung Hero)、歌われなかった英雄だった。

ロックフェラー大学のエイブリーは肺炎を引き起こす肺炎双球菌の研究をしていて、遺伝子が核酸の中にあることを突きとめていた。しかし、当時は電子計算機の技術が進んでいなかったから、4つの要素しか持たない単純な核酸の中に、遺伝子の情報があるなんて誰も信じなかった。当時は、遺伝子は複雑な情報をもつ特殊なタンパク質だと考えらえていました。現代の我々は、0と1の2つの数字で、複雑な情報を表すことができることを知っています。

エイブリーの発表した論文は、学会では「異物の混入によるもの」と強烈な批判を受け続けた。エイブリーは研究成果を誇示したり、外に向かって宣伝するようなことはしなかった。淡々と遺伝子の純化の実験を繰り返し、一歩一歩、得られたデータから導かれる控えめな推論を書いた論文を発表していった。

彼は最後まで慎重に書かれた論文を残して、ロックフェラー医学研究所を定年退職した。その後、エイブリーの学説が正しいことが証明され、DNAが遺伝子そのものであることが実証された。

ロックフェラー大学構内に1965年にエイブリーを称える記念碑が建てられた。研究者の誰もがエブリーを尊敬し、彼にノーベル賞が与えられなかったことは不当だったと語る。

不明 - http://profiles.nlm.nih.gov/CC/A/A/L/P//ccaalp.jpg, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3677045による

シャルガフのパズル

エイブリーが大学を去った後、研究者たちはこぞってDNAを研究し始めた。誰もが大きな栄誉を狙っていた。コロンビア大学の生化学研究者アーウィン・シャガルフはDNAの謎の解明に最も近づいていた。 彼の研究成果には、DNAに関するパズルのような難問があった。

『動物、植物、微生物、どのような起源のDNAであっても、あるいはどのようなDNAの一部分であっても。その構成を分析してみると、四つの文字のうちAとT、CとGの含有量は等しい。』

引用部分は「シャガルフの法則」と呼ばれています。DNAはわずか4文字で書かれた遺伝子の膨大な情報なのですが、分析するとAとT、CとGの文字数が同じなのです。これはどういうメカニズムなのだろう?

しかし、彼はあと一歩のところまでたどり着きながら、この謎を解くことができなかった。

DNA二重ラセン構造の発見

エイブリーの研究成果、シャガルフの研究成果から、DNAの二重ラセン構造を解明したのは、ジェームス・ワトソンとフランシス・クリックという無名の若き研究者たちだった。

ジェームス・ワトソンとフランシス・クリックは、散らばっていたパズルのピースを見事に組み立てて、DNAの構造を言明した。それは、わずか千語からなるごく短い論文として『ネイチャー』の1953年4月25日号に掲載された。

そこには糖とリン酸からなる二本の鎖がラセン状に絡まりあい、その内部にAとT、CとGが規則正しく対合しているモデル図が示されていた。シャガルフの法則がなぜ成立するかを余すことなく明らかにし、同時に、互いに「相補的」関係にある二本のラセンは、自己複製のメカニズムをも暗示していた。

アメリカ生まれのワトソンとイギリス生まれのクリックは、ケンブリッジ大学で出会ってDNAの構造解明の研究を進めていました。論文を『ネイチャー』に発表した時には、クリックは37歳、ワトソンは25歳でした。

そして、彼らはDNAの構造解明の功績により、1962年モーリス・ウィルキンスとともにノーベル賞医学生理学賞を受賞しました。

しかし、この世紀の大発見は、ロザリンド・フランクリンという女性研究者のDNAのX線データを盗み見たからできたのだという、ダークサイドの話が本書に書かれています。このミステリーの詳細は、『生物と無生物のあいだ』で、じっくりとお読みくださいね。

下の図が、DNAの二重ラセン構造です。このモデルでは情報AとT、CとGは向き合って接合していますから、どこで切断してもその数は同じになります。DNAは単なる文字列ではなく、逆方向を向いている相補的な(相手を補間し合う)二本のラセン構造をもっていたのです。

構成要素であるAとT、CとGの4つの要素は、ヌクレオチドという物質で、糖と塩基とリン酸が結合した物質です。ヌクレオチドが長く連結した鎖状の高分子化合物を核酸と呼びます。

DNAはペアリングして存在していることで、情報の安定性が保たれています。一部が壊れても、相補的なもう一方の鎖から復元することができる。また、DNAのラセン構造がほどけると、お互いが鋳型のような構造をもっているため、そこから向き合うラセンの情報を複製することができるのです。

DNAの構造は機能的で、本当に美しい構造をしていますね。また、ここでも生命の神秘に、ただただ驚かされます

By Forluvoft - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3401358

サーファー・ゲッツ・ノーベル・プライズ PCRの発明

新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の流行で、最近、いつも「PCR検査」という言葉を聞きますが、皆さんは「PCR」って何だか知っていましたか?

『PCR」は、正式にはポリメラーゼ・チェイン・アクション(ポリメラーゼ連鎖反応)を意味します。PCRはDNAを複製する方法なんですね。

PCRを使うと、わずかなDNAのサンプルから、短時間に調べたいDNA情報を大量にコピーすることができる。PCRは、新型コロナウィルス の感染検査以外にも、臨床検査、犯罪捜査にも利用されています。また、この技術は遺伝子に関する研究で使用されており、分子生物学の発展にも大きく貢献してきたのです。

PCRを発明したのは、西海岸の風変わりな天才研究者キャリー・マリス。マリスはサーファーで、LSDをやり、あらゆる職場で女性問題を起こし、講演会では好き勝手な話をして降壇させられることもしばしば。自由奔放の人なのである。

その彼が、PCRを発明したのが恋人とドライブ中のこと。そして、マリス氏はこの発明で1993年にノーベル賞を受賞した。すばらしいひらめきから生まれた偉大なる発明。すごいなぁ。

"Kary Mullis" by Erik Charlton is licensed under CC BY 2.0

PCRの原理

PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)の原理を下の図に示します。この原理はじつにシンプル。簡単に理解できます。図を見ながら勉強しましょう。

- あなたの唾液から採取したDNAをPCR装置にセットし、約100℃に温度を上げる。すると、DNAの二重らせんはほぐれていく。

- ここに新型コロナウィルス に一致するDNAからできたプライマー2種類と、DNAの4つの要素A・T・G・Cのヌクレオチド、ポリメラーゼという酵素を入れ、温度を50℃くらいまでに下げる。そうすると、プライマーは自分とマッチするDNAの配列を探しそこに落ち着く。

- 次に温度を70℃付近にあげると、DNAにくっついたプライマー を起点として、ポリメラーゼ反応で、A・T・G・Cのヌクレオチドを取り込みながら、鎖のようにDNAは合成されて伸びていく。もう一つのプライマー は、ほどけた反対側のDNAに落ち着き、同様にDNA合成をして伸びていく。

- これを20回繰り返すとDNAは2の20乗、100万倍になり、30回繰り返すと10億倍に増えていく。

※ 新型コロナウィルス はRNAしか持っていないので、実際にはDNAに転換する工程が必要。

※ プライマーは、コロナウイルスに特異的なDNA配列の領域(300塩基程度になるように設計されている)の両端に結合します

あなたが、もし新型コロナウィルス に感染してれば、PCRマシンで新型コロナウィルスに一致するDNAが増幅され、感染してなければDNAは増えない。PCRから出てきた検体を調べれば、感染が判明するのです。

PCRは前項のDNAの対合する相補的な特性を用いて、DNAを増幅する技術です。PCRマシンの基本的な原理は温度の上げ下げを繰り返すだけ。

専門家なら誰でも知っていた現象を組み合わせて、この方法を考えついたマリスは天才ですね。

本書の感想

DNAの構造の発見までの物語は実に興味深い内容でした。

オズワイルド・エイブリーがロックフェラー大学の研究者たちのアイドルとなっていて、誰もが尊敬をしているという部分には胸を打たれました。誰もが、若くしてノーベル賞を受賞するワトソンやクリックになれる訳ではないのです。

ひたむきに謙虚に研究を続けて、大きな進歩につながる確実な研究成果を残した彼の生き方に、研究者たちは共感を感じるのでしょう。

そして、キャリー・マリスのPCR発明は、すばらしいですね。技術者の誰もがマリスに憧れると思います。

しかし、福岡先生がマリスのことを「科学界随一の一発屋」と書いていますので、天才科学者の世界でもこういう大発明は、めったにないのですね。やはり、まじめにコツコツ仕事をするということが大事ということですね(笑)。

調べてみると、マリスのPCR実験成功は1983年なので、DNAの構造発見から30年後。シンプルで偉大な発明というのは、なかなか人が思いつかないものなんですね。

きっと、そこに僕らが生きていくヒントがあるような気がします。

- 作者:福岡 伸一

- 発売日: 2007/05/18

- メディア: 新書

- 作者:伸一, 福岡

- 発売日: 2017/05/31

- メディア: 単行本

あとがき

福岡伸一さんの『生物と無生物のあいだ』は、さすがベストセラーとなっただけあって、本当に面白い本です。DNA発見に至るまでの、何人もの研究者の話をワクワクしながら読みました。

学会で叩かれても地道に研究を続けて着実な研究成果を残した研究者、それに続き世紀の大発見まで、あと少しまで近づきながら謎を解明できなかった研究者、続いて大きな栄誉を勝ち取った若い研究者たち。何というドラマだろう。

今回の記事ではPCRのお勉強までしました。文系の人には、なじみがないかもしれませんが、じっくり図と文を見ていると、原理が理解できると思います。ぜひ、チャレンジしてみてください。

オズワイルド・エイブリーの話を読んで、昨年から進展がなく、やる気が失われていた製品開発の課題に再挑戦をしました。頭で考えず地道にデータと現象を観察する。おかげで光が見えてきました。この本に感謝です。

今日もこのブログを訪問いただき、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

ShinSha

ブログ村、60代部門にエントリーしました。 お手数ですが、下のバナーをプチッとクリックして頂くと大変嬉しいです 🙇♂️