どうも、ShinShaです。

今回は、「コペ転」「コペルニクス的転回」について、科学史を調べてみました。

この言葉を言い出したのが、哲学者カントだなんて知りませんでした。

コペルニクスは一世一代の大作を手に取る前に息を引き取った。

調べてみると、知らないことだらけで大きな感動がありました。

天体の観測だけで、天体のしくみを解明したコペルニクスはまさに天才ですね。

当時は満足な道具なんてなかったはずです。

先人の英知に、ただただ感動しました。

コペルニクス的転回とは

大きな価値の変化を表す「コペルニクス的転回」という言葉。

この言葉は、哲学者カントが言い出したものなんですね。

webの情報を引用します。

コペルニクスてき‐てんかい〔‐テンクワイ〕【コペルニクス的転回】

《〈ドイツ〉kopernikanische Wendung》

1 カント哲学の立場を示す語。従来、認識は対象に依拠すると考えられていたのに対し、対象の認識は主観の先天的形式によって構成されると論じたカントがこの主客関係の転換をコペルニクスによる天文学説上の転換にたとえて呼んだもの。

2 発想法を根本的に変えることによって、物事の新しい局面が切り開かれることをいう。

出典 小学館デジタル大辞泉

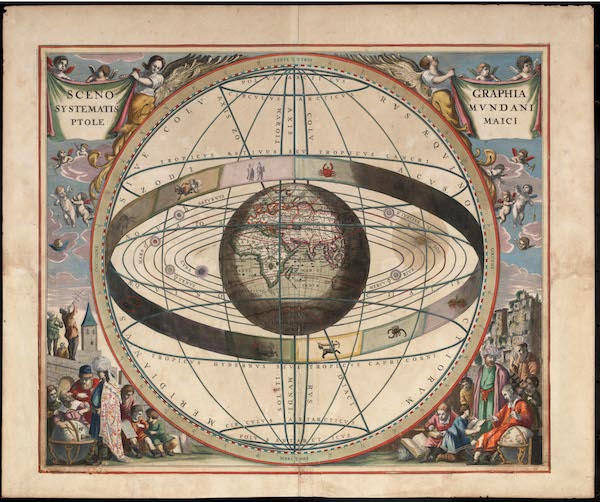

天動説について

古代ギリシャ時代の地動説、アリストテレスの天動説

コペルニクス以前にも地動説を唱える学者はいたのです。

天動説の祖は、あのピタゴラス学派であるといわれています。

数学者であるピタゴラスは、音楽や天文・宇宙を数学で解明しようとしていました。

そして、地動説の先駆けとなる学説を唱えました。

ピタゴラス、恐るべしです。

また、アリスタルコスは先駆的な太陽中心説を唱えました。

しかし古代ギリシャの学説は、知の巨人アリストテレスの天動説により葬られてしまいます。

アリストテレスの偉大な業績に押されて学者は地動説を唱えることができず、以降、長きにわたって天動説の宇宙観が不動理論となります。

キリスト教による天動説の採用

コペルニクスの地層説が体系化される前には、天動説が信じられていました。

天動説はもっとも直感的に理解できる説です。

地球から夜空をみたら天体は僕らの周りをまわって見えますからね。

ギリシャを打ち破ったローマ帝国はキリスト教を国教として定め、手厚く保護しました。 宗教者はキリスト教の権威を高めようと、神学的に学問を体系づけていきます。

神学者トマス=アクイナスは、1500年も前のアリストテレスが唱えた天動説を自らの神学の重要な理論として取り入れます。

宇宙の中心に神が存在する地球があり、太陽やほかの天体は神の手で天球上を動かされている。

それ以降、コペルニクスが誕生するまで、天動説が広く信じられるようになったのです。

コペルニクス による地動説の体系化

コペルニクス

ニコラス・コペルニクス(1473-1543)はポーランドの商人の息子として生まれます。

学業が優秀でイタリアボローニャ大学で神学、法学、数学、医学などを学び、優れた才能を発揮しました。

なかでも彼を夢中にしたのは天文学でした。

彼の師であったドメニコ・マリア・ノヴァーラ・ダ・フェラーラは天動説に疑いをもっていたといわれています。

大学卒業後、コペルニクスは叔父のすすめに従って神職に就き、信徒を指導しながら医者としても働きました。

そして余暇には天文学の研究を行う日々でした。

ヨーロッパは15世紀半ばから大航海時代を迎えた。

アフリカ大陸南端希望峰からインド洋、アジア、太平洋、アメリカ大陸まで、ヨーロッパ人の活動は一気に拡大しました。

船乗りはコンパスと「天体観測を頼りに、命がけで海を旅しました。

そんな中、火星が季節により明るさが変わり、不規則な動きを示すことを発見し、大きな問題となっていました。

火星の問題については、天文学たちの頭を悩ませていた。

天動説では火星の動きを説明するのに何と80を超える課程が必要になっていたのです。

この火星の謎に関する話は、やがてコペルニクスの耳に入りました。

興味をもった彼はこの問題について考え続けました。

そして、もし地球が太陽の周りを公転していると考えたら、シンプルに火星問題を説明できることに気がついたのです。

さらに、火星も太陽の周りを地球の異なる速度で公転すると考えると、火星の明るさの変化、不規則な動きの問題が一気に解けてきました。

公転速度が変わるから、地球と火星の距離が季節で変わるため明るさが変化する。

また、季節により順行、逆行方向に動くように見えるのです。

コペルニクスの発見にも、大航海時代という社会のニーズがありました。

『天球の回転』の出版

その後もコペルニクスは精力的に研究を続け、地動説を体系化していきます。

しかし、司祭という立場があったため、これを発表することができずにいました。

彼は弟子レティックスのすすめで60歳を過ぎてから本の執筆に着手し、全6巻におよぶ『天球の回転』を書き上げました。

『天球の回転』はまさに宇宙論の扉を開いた革命の書でした。

彼がいなければガリレオもニュートンもアインシュタインも歴史に残る業績は挙げられなかったでしょう。

1543年5月23日、30年の沈黙を破って『天球の回転』が完成し、著者コペルニクスのもとに届けられました。

しかし、彼はその本を目にすることはありませんでした。

コペルニクスは、まさに同じ日に息を引き取ったのです。

あまり知られていませんが、『天球の回転』には、観測によって各惑星の配置を内側から水星・金星・地球・木星・土星と確定する大きな成果も含まれています。

アマチュア天文研究家が、60歳を過ぎて世の中を変えてしまうような本を執筆。

一世一代の大作を手にすることなく命が尽きる。

まさに感動のドラマですね。

"File:Kepler image of planetary system (1596).tif" by Johannes Kepler is licensed under CC BY-SA 4.0

参考図書

今回の記事は、下記の本を参考にして書きました。

物理学者三田一郎氏の書いた素晴らしい本です。

数学、物理学、分子生物学など、知れば知るほど、深遠な美しい真理に引き込まれていきます。

科学者が神を信じる気持ちが、よく理解できます。

あとがき

今回はコペルニクス 的転回、コペ転について、科学史を少し掘り下げてました。

最近PVを気にして、書きたい記事を書けていませんでした。

これから、時々、サイエンス関連記事を気ままに書いてみたいたい思います。

できるだけ、短く分かりやすく、ためになる記事にしたいと考えています。

よろしかったら読んでみてくてください。

今日も最後までブログを読んでいただき、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

ShinSha

ブログ村、ライフスタイル部門にエントリーしました。

お手数ですが、下のバナーをプチッとクリックして頂くと大変嬉しいです 🙇♂️