どうもShinShaです。

今回はイヤホンのケーブルに関する記事です。

ちょっと専門的な内容になってしまいますがお許しください。

イヤホンケーブルを変えると音質は変わるのか?

(リケーブルの効果はあるのか?)

これはWebでも論争になっている問題なのです。

また、今回はケーブルに関する技術についても少し調べてみました。

この数日、ケーブルの技術、電磁気学の基礎に関係する資料を調べて読みました。

そして、科学的にリケーブルによる音質の変化があるという仮説にたどり着きました。

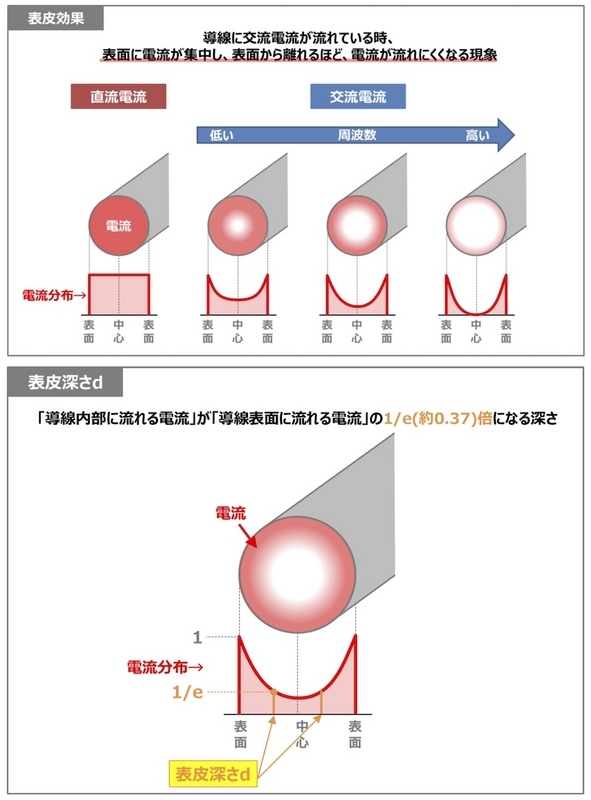

僕が考えた仮説は、導線に発生する表皮効果・近接効果により、ケーブルの周波数〜抵抗値の特性が変化することに基づいています。

今回の記事を書きながら驚いたのは、100年以上前から使われているLitz(リッツ)線というケーブルが、既にこの問題を解決しているということです。

コンピュータがない時代のエンジニアたちの優れた直感、想像力には感動しますね。

僕らより優れているところがいっぱいあるなぁ。

リケーブルの効果について考えた

僕は戸惑っていた

僕はエンジニアなので、良導体であるケーブルの材質が少々変わっても、イヤホンの音が変わるはずがないと考えていました。

ところが、少し前に購入したイヤホン、intime翔DD The Head for MMCXに何本かケーブルを付け変えて音楽を聴いてみたら、明らかに音質が違うと感じたのです。

困ったな。

何故そう聞こえるのだろう?

リケーブルの効果については、かねてよりマニアの間で論争となっています。

この論争は、たとえば価格.comのクチコミ掲示板にも掲載されています。

この論争でも結局、明確な結論は得られていません。

そういえば、イヤホンメーカー、オーツェイド(株)の社長様もケーブルにより音質が変わることを確認したとブログに書いておられました。

きっと何か科学的な根拠はあるはずだ、そう考えました。

いろいろ考えていたらブログ記事をこれ以上書き進めなくなってしまいました。

エンジニアの習性というか、悪いくせというか💦

理屈で理解できないと先に進めなくなってしまう。

という訳で、今回の記事を書くにあたって数日に渡って情報を調べました。

そしてたどり着いた「仮説」を以下に書くことにしました。

専門分野ではないので、あくまでも定性的な話となってしまいますが。

仮説 何故リケーブルで音質が変わるのか

リケーブルによる音質の変化は基本的にはケーブルの抵抗値の問題です。

イヤホンケーブルには複雑な周波数の交流電流が流れます。

交流では高い周波数の電流には、渦電流による表皮効果が発生し、導線の表面近くを電流が流れる性質があります。

このため周波数が高くなると抵抗値が増えます。

銅線の表皮深さは、δ= 2.09/√ f (mm) (ここでf: 周波数 kHZ) で計算され、人間が聞こえるとされる高音、周波数20kHzでは δ= 0.47 mm 、周波数10kHZでは δ= 0.67 mmとなります。

一般的には銅線の直径dが2δ以上である場合には、表皮効果を考慮しなければならないといわれています。

一方、イヤホンのケーブルには柔軟さが求められるため、細い導線を使った撚線(よりせん)または、これを集合させたケーブルが使用されます。

細い銅線には表皮効果の影響はありませんが、抵抗値が大きいため、かなりの数の銅線を撚り合わせて使用することになります。

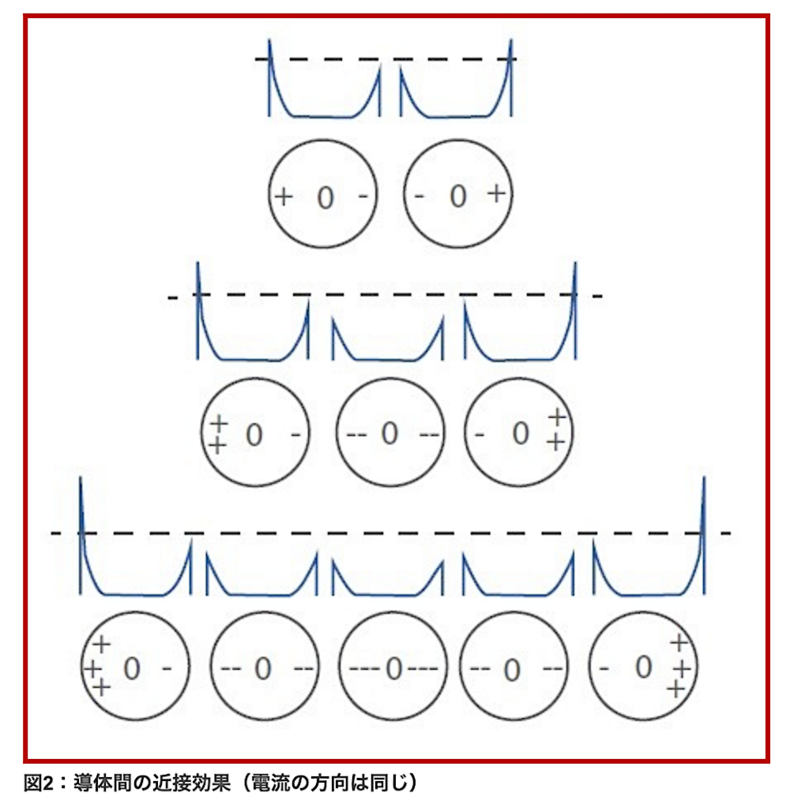

ところが細い線を撚り合わせると、線の周りの磁界が干渉し合って近接効果が働くのです。

僕の所有するイヤホンの付属ケーブルは直径 2〜3mm程度です。

ということは、撚線を集合させて作ったイヤホンケーブルには近接効果より表皮効果が発生してしまいます。

つまり細い銅線が集合したケーブルでも、高い周波数の音は低い周波数の音より伝わりにくくなるのです。

ということで、表皮効果、近接効果によって10kHZより高い音が聞こえにくくなり、理論的にケーブルにより音質が変化する可能性がある訳です。

これらの電磁作用の影響を防止できれば、低域から高域、超高域まで抵抗値が変化しないケーブルが得られるはずです。

調べてみると、そういうケーブルが世の中にありました。

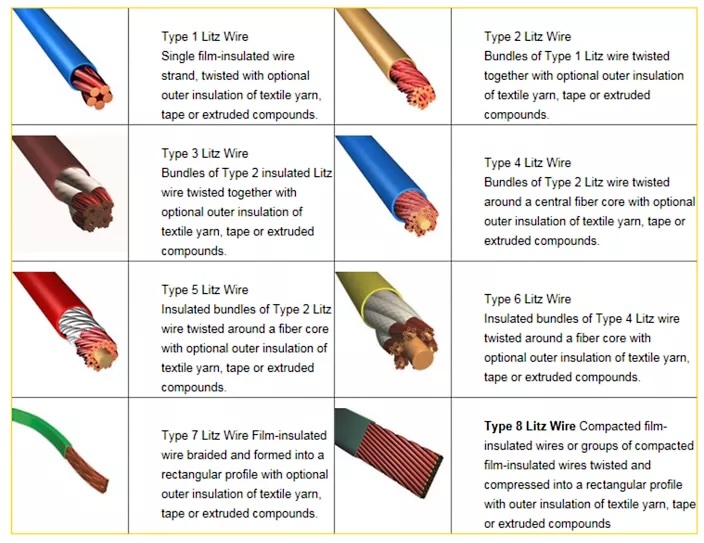

表皮効果、近接効果を軽減するケーブルとしてはLitz(リッツ)線が有名です。

電気通信分野では何MHzという交流電流を長距離送るニーズがあり、このようなケーブルが考案されたのです。

Litz線の適用範囲をみると10kHZ〜5MHZと記載があります。

この情報からもやはり可視聴周波数範囲20kHZ以下でも、渦電流による影響があることが分かります。

Litz線の構造を下に示します。

これはすばらしい技術ですね。

ケーブルの巻き方、構造が美しい。

そしてType1から6へと大きく構造が進化していきます。

低音も高音も再生できるフラットな音を再生するには、中央に絶縁体ファイバーがあるTYPE4〜TYPE6の構造が理想的だと思われます。

しかし、この構造だとケーブルが太くなってしまいますね💦

仮説のまとめ

交流では、電磁作用による表皮効果、近接効果から高い周波数の電流は流れにくくなります。

元々のイヤホンは、付属のケーブルをベースにチューニングされている筈です。

このため、ケーブルを変えるとイヤホンが再生する高域の音圧が変わってきます。

ケーブルの構造が悪く、表皮効果、近接効果が大きいケーブルを使えば、高域の音圧が小さくなり相対的に低域の量感が増えて感じます。

また、Litz線のように周波数による抵抗値の変化のないケーブルを使用すれば低域〜高域までドライバー本来の音が聴こえるようになる筈。

しかし、この変化はそれほど大きなものではありません。

聴覚は脳の官能に関係しています。

脳の官能作用により、聴き込んだ音の小さな変化が増幅されて捉えられる。

このため、リケーブルによる明らかな音質の変化が感じられるのではないか。

以上が僕の考えた「リケーブルにより音が変わる」仮説です。

少し前にSONYのモニターイヤホンMDR EX800STを購入しました。

この製品に使われているケーブルはLitz線 Φ1.9mmです。

SONYの技術者は銅のLitz線ケーブルであれば十分な音質を確保できると考えている筈です。

Litz 構造のケーブルであれば低域〜高域まで抵抗値が変化しない特性をもっています。

導線の材質よりケーブルの構造の方が重要なのです。

しかし、現在販売されているケーブルは高純度の銀線、銀でメッキした銅線、さらに希土類元素が混合した銅線とか、まるで錬金術のようなことが行われています。

銀メッキってどう考えても酸化防止以外の効果はなさそうだし💦

また、純銀線は銅より表皮効果が強く、同様に渦電流による影響を受けることになります。

氾濫する怪情報に我々マニアは右往左往している訳です💦

イヤホンで音を出すのはドライバーです。

ケーブルを変えてわずかに抵抗値が変化しても低域〜高域の音圧のバランスがわずかに変わるだけです。

高音が伸びるケーブルとか沈み込む低音が出るケーブルなんか科学的にありえないですね。

音質の変化を楽しみたいなら、イコライザーを使えば良いのです。

ケーブルにお金を掛けるよりイヤーピースを見直しましょう。

その方がよほど合理的だと思います。

今回の記事を書くにあたり下記の情報が参考になりました。

ご参考になれば幸いです。

表皮効果とは?『計算式』や『原理』などを解説! - Electrical Information

電磁気学入門(6)コアレス〜近接効果:DC-DCコンバーター活用講座(49)(1/2 ページ) - EDN Japan

http://www.kozystudio.com/bu2bu2/pcocc/pcocc.pdf

おすすめのケーブル

それではおすすめのケーブルをいくつかご紹介します。

Intime翔DD The Head MMCXを購入して、4種類のケーブルを視聴しました。

その中で、一番素晴らしかったのは、やはりLitz線Type6の構造のケーブルでした。

ということで、LINSOLの2種のケーブルをオススメします。

amazonには安価なLitzケーブルが少なくなりましたね。

amazonで現在売っているLitzケーブル製品のリンクを貼りました。

興味ある方は↓をクリック下さい。

Amazon.co.jp: イヤホンケーブル Litz: 家電&カメラ

僕が試してもうひとつ良かったのは、NICEHCKの不思議な合金ケーブル。

このケーブルの音が良いのは、合金、亜鉛銅の使用で表皮効果の影響が小さくなるのではないかと考えています?

おわりに

今回、イヤホンケーブルについてWebで情報を調べた訳ですが、驚いたのはLitz線ケーブルが100年前から使われていることです。

記事には100年前に Litz線の使用によりラジオ放送が可能になったと書いてありました。

電気通信分野では何MHzという交流電流を長距離送る訳ですから、渦電流による損失は今回のイヤホンケーブルどころではありません。

Litz線の技術は、すでに基本特許も切れて世界中どこでも使われています。

また最近でも、電気自動車、ハイテク機器にも応用されています。

すでに発明者の名前も分からないのですが、本当に素晴らしい発明だと思います。

こういう技術の開発を自分でもしてみたい、記事を書きながら強い憧れを抱いたのでした。

ShinSha